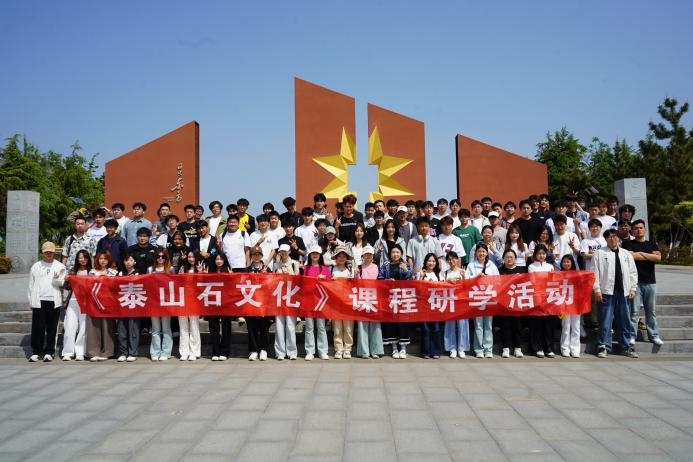

4月20日,非物质文化遗产研究中心组织《泰山石文化》课程100余名学生赴大汶口文化遗址开展研学实践。作为泰山科技学院一流本科课程的重要环节,本次活动通过“遗址博物馆研学+非遗工坊体验+田野调查”三位一体模式,让学子们亲身感受新石器时代文明与当代非遗传承的对话。

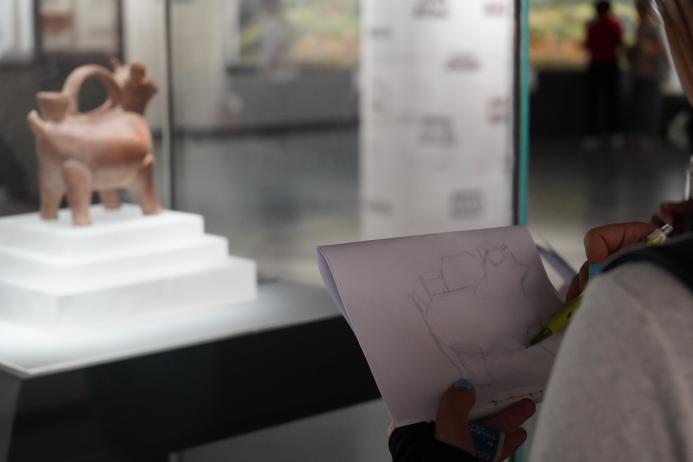

第一站:大汶口遗址博物馆——解码史前文明基因密码

步入大汶口遗址博物馆,仿佛穿越时空隧道回到5500年前。在“文明曙光”展厅,那件八角星陶豆令同学们驻足良久——这与《泰山石文化》课程中“东夷族太阳崇拜”的文献记载形成奇妙呼应。在“刻画符号”展区,20余件陶器上的22种原始图案符号引发热烈讨论,同学们发现这些比甲骨文早2000年的符号,与泰山摩崖石刻中的“虫鸟篆”存在造型关联性。最令人震撼的是遗址剖面展示区,6米厚的文化堆积层如同大地史书,清晰呈现了大汶口文化早、中、晚三期陶器从红陶到黑陶再到白陶的工艺演进。周振老师现场解读:“这种技术飞跃背后,是烧窑温度从800℃到1100℃的突破,为后世‘泰山土陶’技艺奠定了科技基础。”

第二站:考古现场——探秘大汶口先民的生活印记

跟随博物馆工作人员的指引,同学们走进了大汶口文化遗址。在探方区,保存完好的房屋遗迹引起了大家浓厚兴趣——直径约5米的圆形房址内,清晰可见柱洞、灶坑等生活痕迹,这种建筑方式,既能抵御风寒又便于排水,体现了5000年前先民的生存智慧。在灰坑发掘区,同学们观察到直径不等的圆形窖穴,其中灰坑出土的兽骨和陶器残片,为研究大汶口先民的饮食结构提供了重要物证。结合墓中出土的穿孔石斧和彩陶罐,印证了《泰山石文化》课程中“东夷族崇玉尚陶”的文化特征。通过遗址沙盘,同学们直观了解了原始聚落“房屋-窖穴-墓葬”三位一体的空间布局,这种沉浸式参观让历史课本上的知识变得鲜活立体。

第三站:明石桥——跨越六百年的工程奇迹

横卧汶河之上的明石桥,以其238米的磅礴身姿向学子们展示着明代工匠的智慧。这座始建于明嘉靖年间的古桥,以其独特的建筑工艺和深厚的历史底蕴,成为连接古今的文化地标。石桥建成于万历年间(1573-1620),采用“铁榫扣合”技术,每块石料的接缝误差不超过2毫米。桥墩迎水面设计的楔形分水尖,与现代桥梁工程中的流体力学原理不谋而合。汶河两岸新发的柳枝与古桥斑驳的石栏相映成趣,形成“新绿映古韵”的独特景致。桥下清澈的河水倒映着桥拱优美的曲线,同学们纷纷用镜头记录这“水天一色”的绝美画面。

此次大汶口文化遗址研学活动,让百名学子在沉浸式体验中触摸到了五千年文明的脉搏。这种“田野即课堂”的教学模式,有效激发了学生对文化遗产的保护热情,将非遗传承融入现代教育体系,既能增强文化认同,也为传统技艺的活态传承培育了新生力量。未来,中心将持续推进此类沉浸式研学项目,让更多学生在文化根脉的追寻中坚定文化自信。